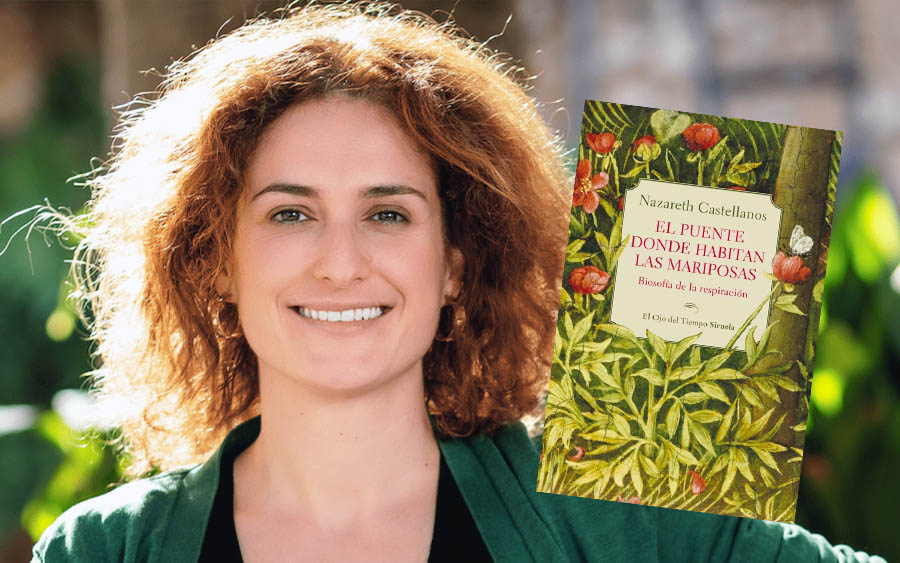

Entretenida lectura de un texto con confesiones, reflexiones de lo más profundo del alma. Torbellino de filosofía, ciencia, poesía, historia… Todo esto es lo que sucede cuando ante los ojos, dedos mediante, puede escudriñarse “El puente donde habitan las mariposas”, de Nazareth Castellanos (o Pilar Perales, si leemos con atención, pero esto quizá sea motivo de otro artículo), publicado este 2025 por Siruela.

Nazareth tiene una licenciatura en física teórica y un doctorado en neurociencia. En su haber, más de dos décadas dedicados a la investigación, la última centrada en el impacto de la respiración sobre la dinámica neuronal. ¿Complicado? A decir verdad, no, porque al parecer el hilo histórico de sus labores científicas conducen a otras instancias, más elevadas, o más profundas, si se quiere.

La autora advierte en el comienzo del este ensayo que el conocimiento desarrollado entre su vida personal y su vida profesional, ella no lo separa, y pondera que divulgar lo descubierto en ciencia es compartir la información trascendiendo el lenguaje. De este modo se puede superar la manipulación en ámbitos como los de la política y la espiritualidad.

Así, argumenta que cuando prestamos atención a otra persona, se establece una correspondencia entre la actividad de los cerebros y los corazones, unos y otros tienden a sincronizarse.

Prestar atención… Se la vamos dando a cada palabra que nos conduce a una próxima definición. “La práctica de la meditación moldea la comunicación entre el cuerpo y el cerebro”. (Aquí ya saltan las alarmas, de las buenas).

No obstante, otra advertencia, quizá la más importante teniendo en cuenta que está hablando (escribiendo) una neurocientífica: esta obra suya es una explicación de la frase de Santiago Ramón y Cajal “todos podemos ser escultores de nuestro cerebro, si nos lo proponemos”. Y para ello utiliza como vehículo el pensamiento de Martin Heidegger, el filósofo alemán del siglo pasado. (Entre paréntesis, le preguntaría si ha vuelto a la Selva Negra para rendirle tributo, según se prometió).

Biosofía y ciencia

Hay un soporte clave al cual adhiere Nazareth. La biosofía, movimiento humanista fuertemente influenciado por Baruch Spinoza -otro filósofo, pero del siglo XVII-, que se define como el arte de una vida inteligente basada en la conciencia y la espiritualidad.

Pero para ella la biosofía es otra cosa. Resumidamente, es sabiduría a partir de la biología. Para ser biósofo, aclara, no hace falta ser científico o licenciado.

Aparece otro dato que se suma al anterior. Es más importante comprender que aprender.

Aquí comienza un segmento en donde Nazareth apunta sobre la necesaria relación entre las ciencias y las humanidades. Cita a Schroedinger, quien decía que desde la ciencia hay que reflexionar sobre la condición humana, y aludía a la famosa frase de Delfos: “Conócete a ti mismo”. Por lo tanto, plantea que las carreras científicas deberían incluir, en sus programas académicos, materias como historia de la física, historia de la medicina o historia del pensamiento científico. ¿Será posible?

Y es que la frase del físico Max Planck, “la ciencia avanza de funeral en funeral”, dice mucho. ¿Por qué pontificar científicamente lo que sea? Precisamente, sobre el método científico deja caer una crítica: la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. Aviso a navegantes, aunque algunos lo nieguen. Antes era la religión, hoy es la ciencia la que dicta sentencia. Si no es así, que venga Dios y lo vea.

Construir, habitar y pensar

Llegamos narrativamente a un momento crítico de la vida personal de Nazareth. Se lo diríamos de la siguiente manera: “¿Intentaste saber qué parte de ti debías dejar atrás y cómo darle paso a un nuevo ser?”. Y la respuesta fue/es decidir queriendo. ¿De qué manera? Pues sobre los tres pilares concebidos por Heidegger, construir, habitar y pensar.

Para empezar, la plasticidad cerebral, señala la neurocientífica, demuestra el principio de que somos construidos.

La construcción que debemos perseguir es aquella que nos haga madurar, la que protege el crecimiento. Un desafío ya desde el inicio del decidir queriendo.

A partir de lo concebido por el filósofo, también pudo descubrir que la forma de aprender a habitar la vida es la experiencia consciente de la respiración. Este hallazgo lo hizo estando sentada en un cojín, respirando conscientemente. Imaginamos que quizá no hubiera sido posible de otro modo.

¿Nos podemos reconstruir, con el permiso de Heidegger, porque tenemos un cerebro plástico? Pues, el cerebro es un sistema que ha evolucionado para cambiar. No hay más vueltas.

“Nos interesa el estudio del cerebro porque habla de nosotros, de lo humano”, recuerda y se recuerda a sí misma.

Genética y epigenética

Lo intergeneracional se hace presente cuando aparece una recomendación suya (con ecos genealógicos, constelares): hay que volver a la niñez para conocernos y entender nuestra historia, permitiendo incluso que se cuele la prehistoria de nuestra biografía, nuestros ancestros.

Según parece, no solo heredamos los miedos de los antepasados, sino también cómo estos respondieron a ellos. Si bien gran parte de la humanidad porta en sus genes huellas de guerras, hambrunas, semillas de dolor, como decía la argentina Alejandra Pizarnik, lo que igualmente sobresalen son las actitudes ante ellas, como lo hemos visto en el caso de Víktor Frankl. El tema de la resiliencia, otro tipo de semilla al que hay que regar.

Aunque no todo es herencia; como decía Peter Brian Medawar, “la genética propone y la epigenética dispone”.

Tras indicar que la emoción es el vínculo que favorece la comunicación entre personas por medio de la biología, Nazareth aborda el tema de la compasión. “Quien mejor escucha es aquel que no olvida que está escuchando” en el contacto directo con el dolor ajeno. Es decir, lo importante es la presencia, la proximidad, el contacto visual, la emoción…

Y tanto la sincronización de corazones como la del cerebro y la hormonal se realizan de modo no consciente, aunque sus consecuencias se manifiesten en la conducta y el estado de ánimo. “El cuerpo siempre ve al otro desnudo”.

Respirar, respirar…

Otra cuestión que Nazareth ahonda es la confianza (incondicional, agregaríamos), además de la calma mental y la tenacidad, al afirmar que crecer es más cuestión de confianza que de tenacidad. Mientras que la calma mental es la antesala indispensable de una buena acción, y la respiración es un buen recurso para la calma.

¿Cómo se aprende a respirar? La respuesta es más que sencilla: respirando.

Aquí podemos comprender por qué el área favorita del cerebro de la investigadora es la corteza cingulada anterior. Esel puente entre los fenómenos conscientes y los que no lo son. Quizá (seguramente) invita a contemplar la respiración, conscientemente, y propone que en los centros educativos deberíamos aprender a cuidarnos con clases de respiración.

La respiración va siempre más allá de lo que podríamos pensar. Se relaciona con el equilibrio de la postura corporal y alinea la actividad neuronal. Y de ahí, ¡cuidado!, la falta de clama o nerviosismo conlleva confusión y una respiración a la deriva es una mente a la deriva.

Es decir, cabe considerar la contemplación de la respiración, el baile de la atención, la respiración lenta…

Con la respiración, la consciencia se clava en la corporeidad. El cuerpo, el instrumento por el que suena la vida.

Un apunte destacado que realiza Nazareth: la biosofía de la respiración es la alfombra neuroanatómica del habitar heideggiano.

Instrucciones sí, órdenes no

Cuando estamos llegando casi al final del ensayo, Nazareth lanza una advertencia, una más: intentar suprimir un pensamiento produce su afianzamiento. Y recordemos que reprimir es castigar. Por lo dicho, el cerebro entiende instrucciones, no órdenes. Intención y atención.

Al mismo tiempo, hay que diferenciar algo más. Diálogo interior no es lo mismo que monólogo interior. Este alienta o desalienta. Mejor es mantener el monólogo interior a distancia.

De paso, y por si no lo tenemos en cuenta, el modo en que hablamos a los hijos será su voz interior. Los tonos afectivos permiten ver con otros ojos. En vez de criticar, reflexionar amablemente.

El sentido que le damos a una experiencia afecta los sistemas neuronales, endocrinos e inmunes. Entonces, por si acaso, otro apunte: la interpretación de lo percibido siempre es subjetiva.

Últimas recomendaciones de Nazareth

A veces hay que decir basta para defender la esencia, encontrar la paz, volver a uno mismo: renacer.

Del mismo modo que necesitamos gimnasios para el cuerpo, también necesitamos gimnasios psicológicos para reflexionar, contemplar, observar.

Pensamos cuando lo hacemos con agradecimiento. Digamos “gracias”.

¿Cómo se esculpe el cerebro? Como expresó Heidegger: construir, habitar y pensar.

Antes de concluir, ¿por qué lo del puente y las mariposas del título?, se preguntarán algunos. Las neuronas son las mariposas del alma. (Perdón por el spoiler, pero es inevitable).

En memoria de Ramón y Cajal, seamos escultores para cuidarnos, si nos lo proponemos.

“La arquitectura del cosmos y la del cerebro parecen seguir los mismos principios de autoorganización. Es imposible escapar del universo que nos hospeda”.

Nazareth Castellanos.